【求人票に差がつく!】『雰囲気が良い会社』を効果的に伝える魅せ方とは?

こんにちは、TEAM FORWORDの竹田です。

求人広告には、会社の魅力を伝えるためのいくつかのポイントがあります。

給与や福利厚生のように分かりやすい情報もあれば、社風や人間関係といった、

言葉にしづらい要素もあります。

中でも一番伝えにくいのが「組織の魅力」です。

今回は、この「組織の魅力」を効果的に伝えるための方法」をご紹介します。

【目次】

1.なぜ「組織の魅力」は伝えにくいのか

2.「人が集まる会社=良い会社」とは限らない

3.求人票を「ストーリー」にする共鳴のらせんフレーム

4.具体的に魅せるフレーム活用法

5.まとめ

それでは早速、本題に入っていきましょう!

1.なぜ「組織の魅力」は伝えにくいのか

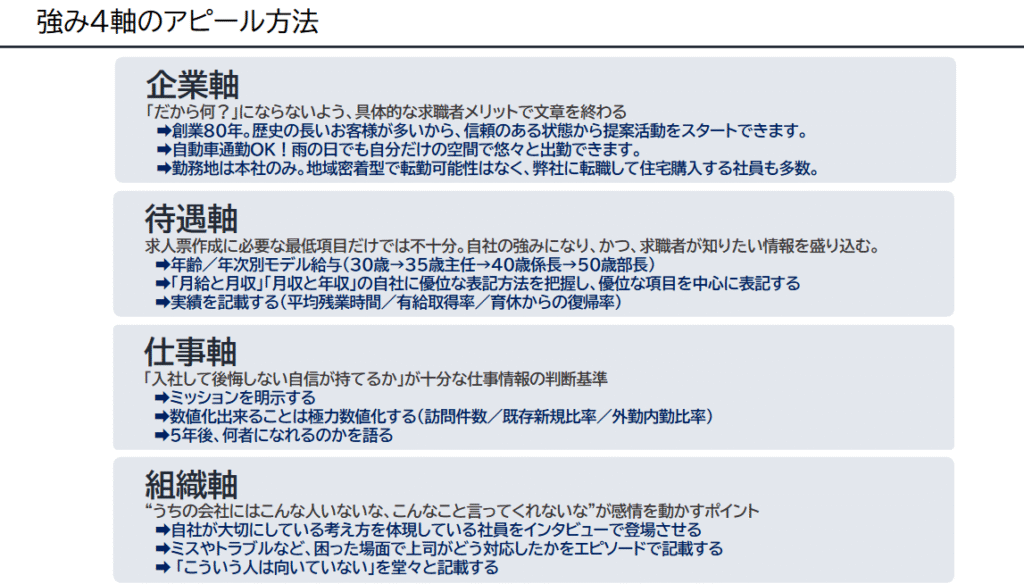

冒頭でも少し触れましたが、求人広告に盛り込める強みは、大きく分けて4つの軸に整理できます。

- 企業軸:会社の歴史・安定性・地域性

- 待遇軸:給与・福利厚生・ワークライフバランス

- 仕事軸:仕事内容・やりがい・成長の道筋

- 組織軸:社風・人間関係・カルチャー

(参照:欲しい人材が集まる方法/関根コウ)

この中で「組織軸」は、給与や制度のように数字で示せるものではなく、どうしても表現が抽象的になりがちです。例えば、「休みやすい」「仲間想い」といった言葉は一見魅力的に見えますが、受け取り手からすると実態が見えにくく、求人票に並んでいるだけでは説得力を持ちにくいのです。

そのため、社内の人が日常的に感じている組織の良さと、外部から見えるイメージが一致しづらいというギャップが生まれます。これは「組織軸」の最大の難しさとも言えるでしょう。

一方で、この「組織軸」こそが求職者の応募理由につながったり、入社後の働き続けたいと思える動機になったりする要素でもあります。

待遇や仕事内容に惹かれて入社しても、組織風土が合わなければ、早期離職につながってしまうケースも。逆に言えば、組織軸がしっかりと伝わる会社は、長く働きたいと思ってもらえる会社になりやすいのです。

だからこそ、求人広告において最も工夫が求められるのが、この「組織軸」なのです。

2.「人が集まる会社=良い会社」とは限らない

採用活動をしていると、「人が集まる会社=良い会社」と思われがちですが、

実際にはそう単純ではありません。

人がたくさん採れる会社と、人が定着する会社は、ある意味別物 とも言えます。

これは、採用の段階で「組織軸」が伝わっていないことに原因の一端があります。

①自社の組織風土を把握出来ていない

②自社の組織風土を把握しているが、上手く言語化できない

③自社の組織風土を言語化しているが、思ったように伝わらない

といくつかの段階がありますが、③の段階を超えて組織風土が伝わっていると胸を張れる企業は稀有でしょう。

例えば、「社長がお父さんみたいに優しい」「子どものことで休んでも快く受け入れてくれる」「裁量権が大きい」etc…

これらは、事実がしっかり伝われば、強力な応募動機になり得ます。

一方で、求人票に「休みやすい環境です」と一言で書いても伝わりにくく、

求職者からすると「本当かな?」と疑いを持ちやすい部分でもあります。

結局のところ、実際に入社して体験してみないと分からないーー。

これこそが、「組織軸」の最も難しいところなのです。

だからこそ、そうした「実際に働いてみて感じられる魅力」がリアルに存在する会社では、

”伝われば”大きなインセンティブとなり、入社後活躍にもつながっていきます。

一方で、オフィスが綺麗で、将来性のある事業内容、業績も右肩上がり。

こういった会社は、確かに「採用力」は高いでしょう。

しかし、いざ入社してみると、

明らかな違和感を感じる…こんなはずじゃなかった…

こんなミスマッチも、決して他人ごとではありません。

つまり、「組織軸」を正確に把握し、伝わる方法で伝えられるようになることで、

「採用はできても、定着しない会社」「定着しないから頻繁に採用する会社」という

負のループを回避することに繋がります。

この違いを理解することは、自社の「組織軸」をどう伝えるかを考えるうえで、とても重要になってきます。

3. 求人票を「ストーリー」にする共鳴のらせんフレーム

伝えにくい組織軸を、限られた求人広告のスペースにどう載せるか。

どうすれば「組織軸」をリアルに伝えられるのか。

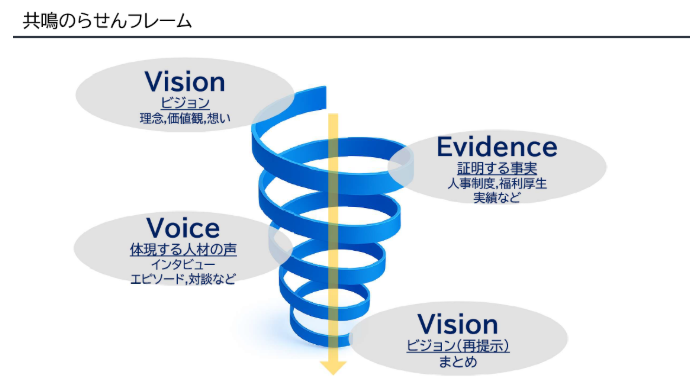

そこで有効なのが、弊社がする「共鳴のらせんフレーム」 です。

これは「自社の強みを深く伝える」ことを目的としたフレームで、単なるスローガンや制度紹介に終わらず、

求職者に“リアルに働く姿”を想像してもらえる構成になっています。

具体的には、次の4ステップで求人票を組み立てていきます。

- Vision(ビジョン):会社が大事にしている理念や価値観を提示

- Evidence(エビデンス):その価値観を裏付ける制度や仕組みを示す

- Voice(社員の声):社員の体験談やエピソードを紹介し、リアルさを補強

- Vision再提示:もう一度ビジョンを示し、共感を呼びかける

この流れで求人広告を構成することで、抽象的で伝わりにくい「社風」や「組織の雰囲気」を、

求職者がイメージできる形に具体化できます。

つまり、「共鳴のらせんフレーム」とは、単なる求人票を“会社の物語(ストーリー)”に変える設計図なのです。

4. 具体的に魅せるフレーム活用法

では、実際にどうストーリーとして組み立てるのか。

繰り返しにはなりますが、「共鳴のらせんフレーム」を求人に落とし込む際は、

Vision(ビジョン) → Evidence(エビデンス) → Voice(社員の声) → Vision(再提示)

の流れを意識すると効果的です。

①ビジョンを提示する

最初に、自社が大切にしている理念や価値観を明確に言語化します。

ここでのポイントは、スローガンのようなキャッチコピーを並べるのではなく、

「どんな会社でありたいのか」という方向性をシンプルに伝えることです。

この段階は求人全体の“幹”になる部分であり、読み手にとって共感や興味の入口となります。

②エビデンスを示す

次に、そのビジョンを裏付ける制度や仕組みを提示します。

理念を語るだけでは「本当にそうなの?」と疑念を持たれがちですが、

エビデンスがあることで一気に説得力が高まります。

人事制度や福利厚生、評価基準など、日常の働き方に直結する事例を示すと、

求職者が「この会社なら本当にそういう風土があるんだ」と納得しやすくなります。

③ボイスを加える

さらに、そこで働く社員の声を取り入れると効果的です。

制度や仕組みを示すだけでは「仕組みがある」という事実にとどまりますが、社員の体験談やエピソードが

加わることで、“風土に落とし込まれている姿”がより具体的にイメージできるようになります。

求職者は「制度がある」ことそのものよりも、「その制度を通じてどんな体験をしたのか」「どんな成長を得られたのか」といった部分に説得力を感じるので、実際にそこで働く社員の声があることで、強い共感や安心感が生まれます。

④最後は再びビジョンで締める

最後に、冒頭で提示したビジョンをもう一度提示します。

「だから当社はこういう会社です。共感してくれる方をお待ちしています」とストーリーをまとめることで、

読み手の心に一貫したメッセージが残ります。

求人票は情報の羅列になりがちですが、最初と最後にビジョンを置くことで、一本筋の通ったメッセージとして受け取ってもらいやすくなります。

実際の具体例

例①:「出る杭は伸ばす」会社

- Vision:「出る杭は伸ばす」

- Evidence:新規事業提案制度あり

- Voice:制度を活用し、地域密着イベント事業を立ち上げた社員が「会社の資金を使う経験をして考え方が大きく変わった」と語る。

- Vision再提示:「今の環境に物足りなさを感じている方、新しいことに挑戦したい方はぜひご応募ください」

例②:「仲間想いでおせっかい」な会社

- Vision:「仲間想いでおせっかいな風土」

- Evidence:営業評価は個人50%+チーム50%だから個人プレイでは評価されない仕組み。

- Voice:社員同士で助け合い、成果を出したエピソードが多数。

- Vision再提示:「個人プレイのスーパーマンより、人間らしくておせっかいな仲間が欲しい」

5. まとめ

「面接まで来てくれれば伝えられるのに…」

「直接話せれば、うちの良さが分かってもらえるのに…」

そんな風に思う中小企業の方も多いのではないでしょうか。

実際、会社の中身はとても魅力的なのに、それが求人票だけではなかなか伝わらず、

採用に苦戦してしまうことも少なくありません。

だからこそ、一度共鳴のらせんフレームを使って求人票を組み立ててみてください。

抽象的に見えがちな「組織軸」も、ビジョンや社員の声を織り交ぜることで自然とストーリーになり、

求職者に届きやすくなります。

「うちの会社の魅力をもっと知ってもらいたい!」

そんな想いがある方は、ぜひ参考にしてみてください。